|

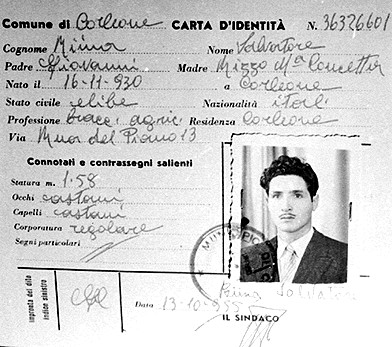

| Carta d'identità del 1958 |

Salvatore Riina, nasce a Corleone il16 novembre 1930; nel 1943 perse il padre Giovanni e il fratello Francesco (di 7 anni) mentre, insieme a lui e al fratello Gaetano, stavano cercando di estrarre la polvere da sparo da una bomba americana inesplosa, rinvenuta tra le terre che curavano, per rivenderla insieme al metallo. Gaetano rimase ferito e Totò rimase illeso. In questi anni conobbe il mafioso Luciano Liggio, con il quale intraprese il furto di covoni di grano e bestiame e lo affiliò nella locale cosca mafiosa, di cui faceva parte anche lo zio paterno di Riina, Giacomo.

A 19 anni fu condannato ad una pena di 12 anni, scontata parzialmente nel carcere dell' Ucciardone, per aver ucciso in una rissa un suo coetaneo, venendo però scarcerato nel 1956. Insieme a Liggio e alla sua banda, Riina iniziò ad occuparsi di macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni della società armentizia di contrada Piano di Scala. Nel 1958 Liggio eliminò il suo capo Michele Navarra e nei mesi successivi, insieme alla sua banda di cui faceva parte Riina, scatenò un conflitto contro gli ex-uomini di Navarra, che furono in gran parte assassinati fino al 1963.

Riina venne però arrestato nel dicembre del 1963 a Corleone: una notte fu fermato, nella parte alta del paese, da una pattuglia di agenti di Polizia di cui faceva parte anche il commissario Angelo Mangano il quale nel 1964 parteciperà, sotto la direzione del tenente colonnello dei Carabinieri Ignazio Milillo, alla cattura di Luciano Liggio. Riina, che aveva una carta d'identità rubata (dalla quale risultava essere "Giovanni Grande" da Caltanissetta) ed una pistola non regolarmente dichiarata, tentò di scappare ma venne braccato e facilmente catturato dalle forze dell'ordine. Fu riconosciuto dall'agente Biagio Melita.

Tuttavia, dopo aver scontato alcuni anni di prigione al carcere dell'Ucciardone (dove conobbe Gaspare Mutolo), fu assolto per insufficienza di prove nel processo svoltosi a Bari nel 1969. Dopo l'assoluzione, Riina si trasferì con Liggio a Bitonto, in provincia di Bari, ma il Tribunale di Palermo emise un'ordinanza di custodia precauzionale nei loro confronti. Riina tornò da solo a Corleone, dove venne arrestato e gli venne applicata la misura del soggiorno obbligato; scarcerato e munito di foglio di via obbligatorio, Riina non raggiunse mai il soggiorno obbligato e si rese irreperibile, dando inizio alla sua lunga latitanza.

L'ascesa ai vertici di Cosa Nostra

Il 10 dicembre 1969 Riina fu tra gli esecutori della cosiddetta «strage di Viale Lazio», che doveva punire il boss Michele Cavataio. Nel periodo successivo Riina sostituì spesso Liggio nel "triumvirato" provvisorio di cui faceva parte con i boss Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, che aveva il compito di dirimere le dispute tra le varie cosche della provincia di Palermo. Riina e Liggio divennero i principali capi-elettori del loro compaesano Vito Ciancimino, il quale venne eletto sindaco di Palermo; nel 1971 Riina fu esecutore materiale dell'omicidio del procuratore Pietro Scaglione e, nello stesso anno, partecipò ai sequestri a scopo di estorsione ordinati da Liggio a Palermo: furono rapiti Antonino Caruso, figlio dell'industriale Giacomo, ed anche il figlio del costruttore Francesco Vassallo mentre nel 1972 Riina stesso ordinò il sequestro del costruttore Luciano Cassina, nel quale vennero implicati uomini della cosca di Giuseppe Calò: l'obiettivo principale di Riina non era solo quello di incassare il denaro del riscatto ma anche quello di colpire Badalamenti e Bontate, che erano legati al padre dell'ostaggio, il conte Arturo Cassina, che aveva il monopolio della manutenzione della rete stradale, dell'illuminazione pubblica e della rete fognaria a Palermo.

Attraverso Liggio, Riina divenne "compare di anello" di Mico Tripodo, boss della 'Ndrangheta, e si legò ai fratelli Nuvoletta, camorristi napoletani affiliati a Cosa Nostra, con cui avviò un contrabbando di sigarette estere. Nel 1974 Riina divenne il reggente della cosca di Corleone dopo l'arresto di Liggio e l'anno successivo fece sequestrare ed uccidere Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo, ricco e famoso esattore affiliato alla cosca di Salemi; il sequestro venne attuato per dare un duro colpo al prestigio di Badalamenti e di Bontate, i quali erano legati a Salvo e non riusciranno ad ottenere né la liberazione dell'ostaggio, né la restituzione del corpo, anche se Riina negò con forza ogni coinvolgimento nel sequestro.

Nel 1978 Riina mise Badalamenti in minoranza nella "Commissione" con una scusa e lo fece espellere, facendo passare l'incarico di dirigere la "Commissione" a Michele Greco, con cui era strettamente legato. Per queste ragioni, Giuseppe Di Cristina, capo della cosca di Riesi legato a Bontate e Badalamenti, tentò di mettersi in contatto con i Carabinieri, accusando Riina e il suo luogotenente Bernardo Provenzano di essere responsabili di numerosi omicidi per conto di Liggio, all'epoca detenuto; alcuni giorni dopo le sue confessioni, Di Cristina venne ucciso a Palermo mentre qualche tempo dopo anche il suo associato Giuseppe Calderone, capo della Famiglia di Catania, finì assassinato dal suo luogotenente Nitto Santapaola, che si era accordato con Riina.

Nel 1981 Riina fece eliminare Giuseppe Panno, capo della cosca di Casteldaccia strettamente legato a Bontate, il quale reagì organizzando un complotto per uccidere Riina, che però venne rivelato da Michele Greco; Riina allora fece assassinare Bontate e il suo associato Salvatore Inzerillo: i due omicidi diedero inizio alla cosiddetta «seconda guerra di mafia» e nei mesi successivi nella provincia di Palermo lo schieramento dei boss che facevano capo a Riina uccisero oltre 200 mafiosi della fazione Bontate-Inzerillo-Badalamenti mentre molti altri rimasero vittime della cosiddetta «lupara bianca». Il massacro continuò fino al 1982, quando si insediò una nuova "Commissione", composta soltanto da capimandamento fedeli a Riina e guidata dallo stesso Riina.

Legami con la politica

Il principale referente politico di Riina inizialmente fu Vito Ciancimino, il quale nel 1976 instaurò un rapporto di collaborazione con la corrente dell'onorevole Giulio Andreotti, in particolare con Salvo Lima, che sfociò poi in un formale inserimento in tale gruppo politico e nell'appoggio dato dai delegati vicini a Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali della Democrazia Cristiana svoltisi nel 1980 e nel 1983. Per proteggere gli interessi di Ciancimino, Riina propose alla "Commissione" gli omicidi dei suoi avversari politici: il 9 marzo 1979 fu ucciso Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana che era entrato in contrasto con costruttori legati a Ciancimino; il 6 gennaio 1980 venne eliminato Piersanti Mattarella, presidente della Regione che contrastava Ciancimino per un suo rientro nel partito con incarichi direttivi; il 30 aprile 1982 venne trucidato Pio La Torre, segretario regionale del PCI che aveva più volte indicato pubblicamente Ciancimino come personaggio legato a Cosa Nostra.

Dopo l'inizio della «seconda guerra di mafia», i cugini Ignazio e Nino Salvo, ricchi e famosi esattori affiliati alla cosca di Salemi, passarono dalla parte dello schieramento dei Corleonesi, che faceva capo proprio a Riina, e furono incaricati di curare le relazioni con l'onorevole Salvo Lima, che divenne il nuovo referente politico di Riina, soprattutto per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali; infatti, sempre secondo i collaboratori di giustizia, l'onorevole Lima si sarebbe attivato per modificare in Cassazione la sentenza del Maxiprocesso di Palermo che condannava Riina e molti altri boss all'ergastolo. In particolare, il collaboratore Baldassare Di Maggio riferì che nel 1987 accompagnò Riina nella casa di Ignazio Salvo a Palermo, dove avrebbe incontrato Lima e il suo capocorrente Giulio Andreotti per sollecitare il loro intervento sulla sentenza; la testimonianza dell'incontro venne però considerata inattendibile nella sentenza del processo contro Andreotti.

Tuttavia però il 30 gennaio 1992 la Cassazione confermò gli ergastoli del Maxiprocesso e sancì la validità delle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. Sempre secondo le testimonianze dei collaboratori di giustizia, Riina decise allora di lanciare un avvertimento ad Andreotti, che si era disinteressato alla sentenza ed anzi aveva firmato un decreto-legge che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del Maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli agli arresti domiciliari: per queste ragioni il 12 marzo 1992 Lima venne ucciso alla vigilia delle elezioni politiche ed, alcuni mesi dopo, la stessa sorte toccò ad Ignazio Salvo.

Le ritorsioni verso i collaboratori di giustizia

Le deposizioni dei collaboratori di giustizia (su tutti Tommaso Buscetta) scatenarono la ritorsione di Cosa Nostra su precisa indicazione di Totò Riina, il quale autorizzò i capofamiglia ad eliminare i familiari dei pentiti "sino al 20º grado di parentela", compresi i bambini e le donne.

Il Papello e la trattativa con lo stato

L'allora vicecomandante dei Ros, Mario Mori, incontrò tra giugno e ottobre 1992 Vito Ciancimino, proponendo una trattativa con Cosa Nostra per mettere fine alla lunga scia di stragi che insanguinavano Palermo. La proposta era in realtà, secondo la versione fornita da Mori, una trappola per cercare di stanare qualche latitante, ma Riina rispose alla richiesta con il famoso Papello, un documento di richieste per ammorbidire le condizioni dei detenuti, degli indagati, delle loro famiglie, la cancellazione della legge sui pentiti e la revisione del maxiprocesso.

L'esistenza della trattativa tra stato e Cosa Nostra è stata successivamente smentita dallo stesso Mori. Il 12 marzo 2012, però, nella motivazione della sentenza del processo a Francesco Tagliavia per le stragi del 1992 - 1993, i giudici scrivono che la trattativa tra Stato e Cosa nostra "ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un do ut des [...] L'iniziativa fu assunta da rappresentanti dello Stato e non dagli uomini di mafia".

L'arresto

A partire dal dicembre 1995, Riina è stato rinchiuso nel supercarcere dell'Asinara, in Sardegna. In seguito è stato trasferito al carcere di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno dov

e, per circa tre anni, è stato sottoposto al carcere duro previsto per chi commette reati di mafia, il 41 bis, ma il 12 marzo del 2001 gli venne revocato l'isolamento, consentendogli di fatto la possibilità di vedere altri detenuti nell'ora di libertà.

e, per circa tre anni, è stato sottoposto al carcere duro previsto per chi commette reati di mafia, il 41 bis, ma il 12 marzo del 2001 gli venne revocato l'isolamento, consentendogli di fatto la possibilità di vedere altri detenuti nell'ora di libertà.

Proprio mentre era sottoposto a regime di 41 bis, il 24 maggio 1994 durante una pausa del processo di primo grado a Reggio Calabria per l'uccisione del giudice Antonino Scopelliti fu raggiunto dal capo-redattore della Gazzetta del Sud Paolo Pollichieni, al quale rilasciò dichiarazioni minacciose contro il procuratore Giancarlo Caselli ed altri rappresentanti delle istituzioni, lamentandosi delle severe condizioni imposte dal carcere duro. L'intervento di Riina causò l'apertura di un provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura contro il pubblico ministero Salvatore Boemi, accusato di non aver vigilato sul detenuto. Dopo pochi mesi dalle dichiarazioni del boss corleonese il regime di 41 bis (allora valido per soli tre anni, decorsi i quali decadeva la sua applicabilità) è stato rafforzato mediante vari interventi legislativi volti a renderlo prorogabile di anno in anno.

Nella primavera del 2003 subisce un intervento chirurgico per problemi cardiaci, e nel maggio dello stesso anno viene ricoverato nell'ospedale di Ascoli Piceno per un infarto. Sempre nel 2003, a settembre, viene nuovamente ricoverato per problemi cardiaci. Il 22 maggio 2004, nell'udienza del processo di Firenze per la strage di via dei Georgofili, accusa il coinvolgimento dei servizi segreti nelle stragi di Capaci e via d'Amelio, e riferisce dei contatti fra l'allora colonnello Mario Mori e Vito Ciancimino, attraverso il figlio di lui Massimo al tempo non convocato in dibattimento.Trasferito nel carcere milanese di Opera, viene nuovamente ricoverato nel 2006 all'ospedale San Paolo di Milano, sempre per problemi cardiaci.Nel novembre 2013 trapela la notizia di minacce da parte del Riina nei confronti del magistrato Antonino Di Matteo, il pm che aveva retto l'accusa in numerosi procedimenti penali a suo carico. Il 4 marzo 2014 viene nuovamente ricoverato.

Muore nel carcere di Parma nel novembre 2017.

Muore nel carcere di Parma nel novembre 2017.

Dal carcere di Opera, il 19 luglio 2009, nel ricorrerne l'anniversario, Riina espresse di nuovo la sua posizione secondo cui la strage di via d'Amelio sarebbe da imputare ad altri soggetti e non a lui, nello stesso periodo in cui Massimo Ciancimino annunciò che avrebbe consegnato ai magistrati il “papello”, una sola pagina a firma di Riina che conterrebbe le condizioni poste dalla mafia allo Stato. Tuttavia i legali di Riina smentirono che il loro assistito abbia partecipato a una trattativa fra Stato e mafia:

« Abbiamo parlato della trattativa. Riina sostiene che è stato oggetto e non soggetto di quella trattativa di cui tanto si è discusso in questi anni. Lui sostiene che la trattativa è passata sopra di lui, che l'ha fatta Vito Ciancimino per conto suo e per i suoi affari e insieme ai carabinieri: e che lui, Totò Riina, era al di fuori. Non a caso io, come suo difensore, proprio al processo per le stragi di Firenze già quattro anni fa ho chiesto che venisse ascoltato Massimo Ciancimino in aula proprio sulla trattativa. Riina voleva che Ciancimino deponesse, purtroppo la Corte ha respinto la mia istanza»

Il 24 luglio 2012 la Procura di Palermo, sotto Antonio Ingroia e in riferimento all'indagine sulla Trattativa Stato-Mafia, ha chiesto il rinvio a giudizio di Riina e altri 11 indagati accusati di "concorso esterno in associazione mafiosa" e "violenza o minaccia a corpo politico dello Stato". Gli altri imputati sono i politici Calogero Mannino, Marcello Dell'Utri, gli ufficiali Mario Mori e Giuseppe De Donno, i boss Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà e Bernardo Provenzano, il collaboratore di giustizia Massimo Ciancimino (anche "calunnia") e l'ex ministro Nicola Mancino ("falsa testimonianza").