Il 24 luglio 2011 Antonio Mancini, in un'intervista a La Stampa, dichiara che effettivamente la Orlandi fu rapita dalla Banda della Magliana per ottenere la restituzione del denaro investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano, come ipotizzato dal giudice Rosario Priore. Mancini aggiunge di ritenere sottostimata la cifra di 20 miliardi e che fu Enrico De Pedis a far cessare gli attacchi contro il Vaticano, malgrado i soldi non fossero stati tutti restituiti, ottenendo in cambio, fra le altre cose, la possibilità di essere sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, come poi effettivamente avvenne.

Emanuela Orlandi (nata a Roma il 14 gennaio 1968)

Quella che all'inizio poteva sembrare la "normale" sparizione di un'adolescente, magari per un allontanamento volontario da casa, divenne presto uno dei casi più oscuri della storia italiana che coinvolse lo Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR), la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi Paesi, in maniera a tutt'oggi non ancora risolta.

Alla scomparsa di Emanuela fu collegata la sparizione di un'altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983 e mai più ritrovata.

Scomparsa

Emanuela Orlandi frequentava una scuola di musica in piazza Sant'Apollinare a Roma. Il giorno della scomparsa, nel tragitto che dal Vaticano la portava alla scuola, incontrò uno sconosciuto, alla guida di una berlina verde, che le offrì un lavoro di vendita di cosmetici, da svolgere durante una sfilata di moda e pagato esageratamente (circa 375.000 lire dell'epoca, l'equivalente di uno stipendio di allora). Emanuela rispose che prima di accettare avrebbe dovuto chiedere il permesso ai genitori. Verso le ore 19:00, dopo essere uscita in anticipo dalla lezione, telefonò a casa per riferire la proposta che le era stata fatta: la sorella le disse che diffidava molto della troppo allettante proposta, e comunque di tornare quanto prima a casa per parlarne con la madre. Questo fu l'ultimo contatto che Emanuela ebbe con la famiglia.

Dopo la telefonata, Emanuela si confidò con un'amica e compagna della scuola di musica, Raffaella Monzi, che la accompagnò alla fermata dell'autobus, lasciandola alle 19:30. Poco dopo, Emanuela fu vista da un vigile urbano in servizio davanti al Senato (al quale chiese dove si trovasse la Sala Borromini). Il vigile, interrogato dalle forze dell'ordine una volta iniziate le indagini per la scomparsa, riferì che la ragazza era in compagnia di un uomo alto circa 1 m e 75, sui 35 anni, snello, con il viso lungo, stempiato, con una valigetta e una berlina scura metallizzata. Altri testimoni la videro salire sull'auto. Dall'identikit che fu tracciato, un carabiniere del Nucleo Operativo di via in Selci notò la somiglianza con Enrico De Pedis, membro della Banda della Magliana, ma la cosa, stranamente, non ebbe un immediato seguito investigativo; pare che una giustificazione sarebbe nel fatto che all'epoca si riteneva il soggetto criminale latitante all'estero, ma un riscontro approfondito in merito non venne effettuato.

Le ricerche e le telefonate

Le prime ricerche furono condotte autonomamente dalla famiglia. Il 25 giugno, però, dopo una serie di telefonate non attendibili, arrivò agli Orlandi una chiamata da parte di un uomo che diceva di chiamarsi Pierluigi, il quale raccontò che la sua fidanzata aveva incontrato a Campo dei Fiori due ragazze, una delle quali vendeva cosmetici, aveva con sé un flauto e diceva di chiamarsi Barbara. "Pierluigi" riferì anche che "Barbara", all'invito di suonare il flauto, si sarebbe rifiutata a causa della vergogna che provava nell'indossare gli occhiali.

|

| Enrico De Pedis |

Il 28 giugno fu il turno di un certo "Mario" che, con un forte accento romano, disse di avere 35 anni. Anch'egli sosteneva di aver visto un uomo e due ragazze che vendevano cosmetici, una delle quali diceva di essere di Venezia e chiamarsi Barbara. Significativo risulta, durante la telefonata di "Mario", un piccolo dettaglio: quando gli viene chiesta l'altezza della ragazza, egli esita, come se non lo sapesse. In sottofondo, si sente una seconda voce, che dice "No, de più". Sembra quindi che ci fosse un secondo uomo con lui, il quale aveva visto la ragazza, al contrario di "Mario".

In una seconda telefonata, "Mario" spiegò che "Barbara" gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa. La famiglia, considerando quest'ipotesi impossibile, perse a questo punto fiducia nelle telefonate di "Mario" e "Pierluigi". "Mario" venne, dopo molti anni, identificato con forte probabilità in un uomo vicino alla Banda della Magliana.

Ipotesi

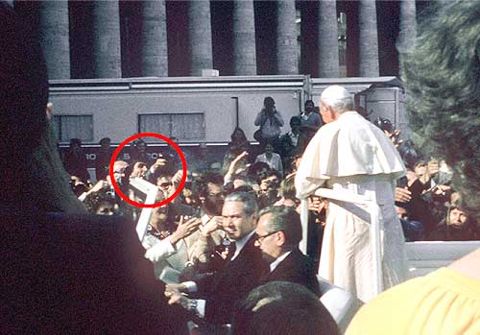

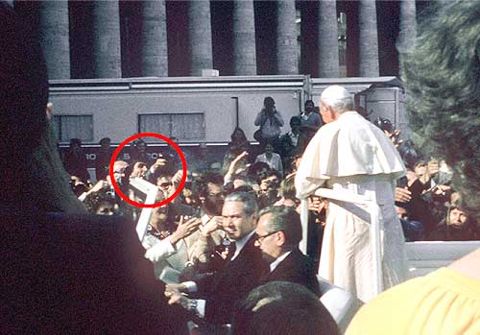

Domenica 3 luglio 1983 il Papa di allora, Giovanni Paolo II, durante l'Angelus, rivolse un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuela Orlandi, ufficializzando per la prima volta l'ipotesi del sequestro.

|

| Agostino Casaroli |

Un'ora dopo, l'uomo chiamò a casa Orlandi, e fece ascoltare ai genitori un nastro con una voce di ragazza, forse di Emanuela che diceva di frequentare la Scuola Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, e di dover iniziare a settembre il terzo liceo scientifico.

L'8 luglio 1983 un uomo con inflessione mediorientale telefonò a una compagna di classe di Emanuela, dicendo che la ragazza era nelle loro mani, che avevano 20 giorni di tempo per fare lo scambio con Alì Agca, e chiedendo una linea telefonica diretta con il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli.

Il 17 luglio, venne fatto ritrovare un nastro, in cui si confermava la richiesta di scambio con Ağca, la richiesta di una linea telefonica diretta con il cardinale Casaroli, e si sentiva la voce di una ragazza che implorava aiuto, dicendo di sentirsi male. La linea fu installata il 18 luglio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, "l'Amerikano" chiese allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro, e di informarsi presso il cardinale Agostino Casaroli, riguardo ad un precedente colloquio.

In totale, le telefonate dell'"Amerikano" furono 16, tutte da cabine telefoniche. Nonostante le richieste di vario tipo, e le presunte prove, l'uomo (mai rintracciato) non aprì nessuna reale pista.

Nel comunicato n. 20 del 20 novembre 1984, i Lupi grigi dichiarano di custodire nelle loro mani entrambe le ragazze. La "pista turca" dei Lupi grigi, tuttavia, è stata sconfessata dall'ex ufficiale della Stasi Günter Bohnsack, il quale ha dichiarato che i servizi segreti della Germania Est sfruttarono il caso di Emanuela Orlandi scrivendo finte lettere a Roma per consolidare la tesi che metteva in relazione Ağca con i Lupi Grigi, al fine di scagionare la Bulgaria dalle accuse durante le indagini per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. L'estraneità dei Lupi grigi fu confermata da un pentito della Banda della Magliana Antonio Mancini, che nel 2007 ha dichiarato «Si diceva che la ragazza era roba nostra, l'aveva presa uno dei nostri».

Nel 2010, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha un colloquio con Mehmet Ali Ağca, nel quale l'ex terrorista conferma l'ipotesi del rapimento per conto del Vaticano, già menzionata nella telefonata del 5 luglio 1983 e fa il nome di un cardinale, Giovanni Battista Re, ritenendolo persona informata sui fatti[. Un anno dopo, la registrazione del colloquio viene pubblicata dalla trasmissione Chi l'ha visto? che censura il nome del cardinale. Pietro Orlandi, in quel momento in collegamento, comunica di essere andato a parlare con lo stesso Re, che ha smentito le parole dell'ex terrorista.

Presunti collegamenti con lo scandalo IOR ed il caso Calvi

Secondo alcuni giornali e pubblicazioni, l'identikit dell'Amerikano, stilato dall'allora vicecapo del SISDE Vincenzo Parisi in una nota rimasta riservata fino al 1995, corrisponderebbe a monsignor Paul Marcinkus, che all'epoca era presidente dello IOR, la "banca" vaticana: gli specialisti del SISDE, analizzando i messaggi e le telefonate pervenute alla famiglia, per un totale di 34 comunicazioni, ne ritennero affidabili e legati a chi aveva effettuato il sequestro 16, che riguardavano una persona con una conoscenza approfondita della lingua latina, migliore di quella italiana (ritenendo possibile che fosse stata appresa successivamente al latino), probabilmente di cultura anglosassone e con un elevato livello culturale e una conoscenza del mondo ecclesiastico e del Vaticano, oltre alla conoscenza approfondita di diverse zone di Roma (dove probabilmente aveva abitato).

|

| Paul Marcinkus |

Presunti collegamenti con la Banda della Magliana

Nel luglio del 2005, alla redazione del programma Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3, arrivò una telefonata anonima in cui si diceva che per risolvere il caso di Emanuela Orlandi era necessario andare a vedere chi è sepolto nella basilica di Sant'Apollinare e controllare «del favore che Renatino fece al cardinal Poletti». Si scoprì così che "l'illustre" defunto altri non era che un capo della Banda della Magliana, Enrico De Pedis. L'inviata Raffaella Notariale era riuscita a ottenere le foto della tomba e i documenti originali relativi alla sepoltura del boss in territorio vaticano, voluta dal cardinale Ugo Poletti, allora presidente della Cei.

Il 20 febbraio 2006, un pentito della Banda, Antonio Mancini, sostenne di aver riconosciuto nella voce di Mario quella di un killer al servizio di De Pedis, tale "Rufetto". Alla redazione del già citato programma di Rai Tre giunse poi una cartolina raffigurante una località meridionale che presentava il seguente testo: «Lasciate stare Renatino».

|

| Cardinal Ugo Poletti |

Il 30 giugno 2008, Chi l'ha visto? trasmise la versione integrale della telefonata anonima del luglio 2005, lasciata inedita fino ad allora. Dopo le rivelazioni sulla tomba di De Pedis e del cardinal Poletti, la voce aggiungeva «E chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei...con l'altra Emanuela». Il bar si rivelò appartenere alla famiglia di S. d. V, amica di Mirella Gregori, altra ragazza scomparsa a Roma il 7 maggio 1983 in circostanze misteriose ed il cui rapimento venne collegato a quello Orlandi. La redazione di Chi l'ha visto? è stata minacciata nel luglio 2008 anche da un'altra telefonata anonima da parte di un certo "biondino".

Il 30 giugno 2008, Chi l'ha visto? trasmise la versione integrale della telefonata anonima del luglio 2005, lasciata inedita fino ad allora. Dopo le rivelazioni sulla tomba di De Pedis e del cardinal Poletti, la voce aggiungeva «E chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei...con l'altra Emanuela». Il bar si rivelò appartenere alla famiglia di S. d. V, amica di Mirella Gregori, altra ragazza scomparsa a Roma il 7 maggio 1983 in circostanze misteriose ed il cui rapimento venne collegato a quello Orlandi. La redazione di Chi l'ha visto? è stata minacciata nel luglio 2008 anche da un'altra telefonata anonima da parte di un certo "biondino".

Nel luglio 2011 la procura distrettuale di Roma ha arrestato alcuni componenti della famiglia romana De Tomasi, accusati di reati tra i quali usura e riciclaggio di denaro; secondo gli inquirenti, Giuseppe De Tomasi, noto Sergione, affiliato alla Banda della Magliana, è la stessa persona che nel 1983 telefonò alla famiglia Orlandi identificandosi con il nome "Mario", mentre il figlio, Carlo Alberto De Tomasi, è l'autore della telefonata a "Chi l'ha visto?" del luglio 2005.

Le testimonianze di Sabrina Minardi e la ripresa delle indagini

|

| Sabrina Minardi con Bruno Giordano |

Nel particolare, la Minardi ha raccontato di essere arrivata in auto (una Autobianchi A112 bianca) al bar del Gianicolo, dove De Pedis le aveva detto di incontrare una ragazza che avrebbe dovuto «accompagnare al benzinaio del Vaticano». All'appuntamento arrivarono una BMW scura, con alla guida "Sergio", l'autista di De Pedis e una Renault 5 rossa con a bordo una certa "Teresina" (la governante di Daniela Mobili, amica della Minardi) e una ragazzina confusa, riconosciuta dalla testimone come Emanuela Orlandi. "Sergio" l'avrebbe messa nella BMW alla cui guida andò la Minardi stessa. Rimasta sola in auto con la ragazza, la donna notò che questa «piangeva e rideva insieme» e «sembrava drogata». Arrivata al benzinaio, trovò ad aspettare in una Mercedes targata Città del Vaticano, un uomo «che sembrava un sacerdote» che la prese in consegna.

La ragazza avrebbe quindi trascorso la sua prigionia a Roma, in un'abitazione di proprietà di Daniela Mobili in via Antonio Pignatelli 13 a Monteverde nuovo - Gianicolense, che aveva «un sotterraneo immenso che arrivava quasi fino all'Ospedale San Camillo» (la cui esistenza, oltre ad un piccolo bagno ed un lago sotterraneo, è stata accertata dagli inquirenti il 26 giugno 2008). Di lei si sarebbe occupata la governante della signora Daniela Mobili, "Teresina"; secondo la Minardi, la Mobili, sposata con Vittorio Sciattella, era vicina a Danilo Abbruciati, altro esponente di spicco della Banda della Magliana, coinvolto nel caso Calvi e che dispose il restauro della palazzina in via Pignatelli.

La Mobili ha negato di conoscere la Minardi o di avere avuto un ruolo nel rapimento, poiché in quegli anni si trovava, così come il marito, in prigione. Tuttavia la Minardi si è sempre riferita alla governante "Teresina", che effettivamente lavorava nell'appartamento in quel periodo, anche se non aveva la patente].Successivamente, la Minardi ha citato un altro componente della Banda (corrispondente ad un vecchio identikit) che, rintracciato dalle forze dell'ordine, ha confessato che il rifugio in via Pignatelli era sì un nascondiglio, «ma non per i sequestrati, [bensì] per i ricercati. Era il rifugio di "Renatino"», negando la connessione fra l'ex boss della Magliana e il rapimento Orlandi.

Affiora anche il personaggio di Giulio Andreotti, presso il quale la Minardi racconta di essere andata a cena due volte, insieme al compagno De Pedis, a quel tempo già ricercato dalla polizia. La donna specifica però che Andreotti «non c'entra direttamente con Emanuela Orlandi, ma con monsignor Marcinkus sì».

Le dichiarazioni della Minardi, benché siano state riconosciute dagli inquirenti come parzialmente incoerenti (anche a causa dell'uso di droga da parte della donna in passato) hanno acquistato maggior credibilità nell'agosto 2008, a seguito del ritrovamento della BMW che la stessa Minardi ha raccontato di aver utilizzato per il trasporto di Emanuela Orlandi e che risulta appartenuta prima a Flavio Carboni, imprenditore indagato e poi assolto nel processo sulla morte di Roberto Calvi, e successivamente ad uno dei componenti della Banda della Magliana.

La pubblicazione dei verbali resi alla magistratura dalla Minardi ha suscitato le proteste del Vaticano, che, per bocca di padre Federico Lombardi, portavoce della Sala Stampa della Santa Sede, ha dichiarato che oltre alla «mancanza di umanità e rispetto per la famiglia Orlandi, che ne ravviva il dolore», ha poi definito come «infamanti le accuse rivolte a Mons. Marcinkus, morto da tempo e impossibilitato a difendersi».

Il 19 novembre 2009 Sabrina Minardi, interrogata presso la Procura di Roma dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e dal pubblico ministero Simona Maisto, sembrerebbe aver riconosciuto l'identità di "Mario", ossia l'uomo che nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuela Orlandi telefonò ripetutamente alla famiglia.

Il 21 novembre, su Rai News 24, andò in onda un'altra intervista a Sabrina Minardi, curata da Raffaella Notariale. La Minardi raccontò che Emanuela Orlandi aveva trascorso i primi quindici giorni di prigionia a Torvaianica, nella casa al mare di proprietà dei genitori della Minardi stessa.

Il 2 febbraio 2010 Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha incontrato Alì Aǧca, dal quale ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che «Emanuela è viva e ritornerà presto a casa». Secondo l'ex Lupo grigio, la ragazza «ora vive reclusa in una mega villa in Francia o in Svizzera. Tornerà a casa».

Il 10 marzo 2010 è stata resa nota l'esistenza di un nuovo indagato, Sergio Virtù, indicato da Sabrina Minardi come l'autista di fiducia di Renatino, il quale avrebbe avuto un ruolo operativo nel sequestro della ragazza. L'uomo è indagato per i reati di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Virtù è stato arrestato il giorno dell'interrogatorio per altri reati e trasferito nel carcere di Regina Coeli. All'ex autista di De Pedis infatti, erano state inflitte in passato due condanne perché coinvolto in reati di truffa. Davanti ai pm titolari dell'inchiesta, Virtù ha negato ogni addebito sulla vicenda, in particolare di avere mai conosciuto né avuto rapporti di amicizia con De Pedis. A carico dell'ex autista ci sono anche alcune dichiarazioni di un'altra donna, definita dagli inquirenti una sua ex convivente, la quale avrebbe raccontato di aver avuto un ruolo nel sequestro della Orlandi e di averne per questo anche ricevuto compenso.

Nel luglio 2010 è stato dato, dal Vicariato di Roma, il via libera all'ispezione della tomba di Enrico De Pedis nella basilica di Sant'Apollinare. Questo è il contenuto della nota, inviata dal Vicariato alla trasmissione di Raitre Chi l'ha visto?, che ne ha diffuso il testo e che il 5 luglio è tornata ad occuparsi della scomparsa di Emanuela.

Il 17 giugno 2011, durante un dibattito sul libro di Pietro Orlandi "Mia sorella Emanuela" in diretta tv su RomaUno un uomo dichiaratosi ex-agente del SISMI afferma che «Emanuela e' viva, si trova in un manicomio in Inghilterra ed è sempre stata sedata». Aggiunge che causa del rapimento fu la conoscenza da parte di Ercole Orlandi, padre di Emanuela, di attività di riciclaggio di denaro "sporco" legate ad Antonveneta, essendo quindi il rapimento collegato a Calvi e al crack dell'Ambrosiano.

Il 24 luglio 2011 Antonio Mancini, in un'intervista a La Stampa, dichiara che effettivamente la Orlandi fu rapita dalla Banda della Magliana per ottenere la restituzione del denaro investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano, come ipotizzato dal giudice Rosario Priore. Mancini aggiunge di ritenere sottostimata la cifra di 20 miliardi e che fu Enrico De Pedis a far cessare gli attacchi contro il Vaticano, malgrado i soldi non fossero stati tutti restituiti, ottenendo in cambio, fra le altre cose, la possibilità di essere sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare, come poi effettivamente avvenne.

Il 14 maggio 2012 finalmente viene aperta la tomba di De Pedis, ma al suo interno vi si trovano solamente i resti del defunto. Allora si scava più approfonditamente, ma vengono trovate solo nicchie con resti di ossa risalenti al periodo napoleonico.

Quattro giorni dopo, il 18 maggio, viene indagato Don Pietro Vergari per concorso in sequestro di persona.

Secondo una pista investigativa Emanuela Orlandi sarebbe stata attirata ed uccisa in un giro di festini a sfondo sessuale in cui erano coinvolti esponenti del clero,[senza fonte] un gendarme vaticano e personale diplomatico di un'ambasciata straniera presso la Santa Sede. Altre indagini rinviano ad una pista che conduce a Boston, con coinvolgimento di preti pedofili.

La teoria Nicotri

Nel 2002, con la pubblicazione del libro Mistero Vaticano, e nel 2009, con la pubblicazione di Emanuela Orlandi - La verità, il giornalista Pino Nicotri, già redattore de l'Espresso, sovverte completamente tutte le ipotesi relative al rapimento, riconducendole ad un insabbiamento finalizzato a nascondere la realtà dei fatti. La Orlandi, secondo Nicotri, sarebbe morta in Vaticano il giorno stesso della scomparsa, durante un incontro sessuale con una persona molto in alto nella gerarchia ecclesiastica, un'ipotesi che avvicina il caso Orlandi a quello di Wilma Montesi. A tal proposito il giornalista Max Parisi afferma di essere a conoscenza di questo nome e di esserne stato colpito, ma che non intende divulgarlo.

Nei libri il giornalista afferma che l'aggancio alla vicenda dei servizi segreti dell'est (che nel caso non sarebbero coinvolti affatto) non sarebbe altro che un'opportunistica manovra degli stessi, volta a indebolire papa Wojtyła e impedirgli di dare forza a Solidarność. Così pure la ragnatela di comunicati, le presunte "svolte" nelle indagini, le dichiarazioni di improbabili testimoni succedutesi negli anni, il presunto coinvolgimento di organizzazioni criminali, non sarebbero da ricondursi a un complotto internazionale, ma obbedirebbero a una catena di eventi opportunistici di cui le alte sfere vaticane si sarebbero servite per insabbiare la scabrosa vicenda.

Il supertestimone Fassoni Accetti

Corriere 26/04/2013 (Peronaci)

ROMA - Spunta un'altra «ragazza con la fascetta» nell'intrigo che da 30 anni ha inghiottito Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Si chiamava Caterina Skerl, detta Katy, aveva 17 anni e frequentava il liceo artistico in via Giulio Romano, a Ponte Milvio. Figlia di un regista americano, abitava a Montesacro e il 22 gennaio 1984 fu trovata strangolata in una vigna, a Grottaferrata.

Il giorno prima, nel pomeriggio, Katy era attesa da un'amica sulla Tuscolana, dove non arrivò mai: in quel lasso di tempo incontrò la belva che inghiottì anche lei. Mantello nero, pantaloni di velluto e stivaletti bordeaux ; viso pulito, capelli lunghi e lisci: sul collo i segni della cinta e del fil di ferro usati dal killer. Un enigma: un altro cold case lasciato in eredità agli investigatori romani dal milieu affaristico-criminale del secolo scorso. Ma anche un giallo che ora, a sorpresa, torna d'attualità.

Emanuela, Mirella. E Katy. E' stato Marco Fassoni Accetti, autore cinematografico indipendente, l'uomo che nei recenti interrogatori in Procura si è autoaccusato di essere stato uno dei telefonisti del caso Orlandi, a legare il delitto di Grottaferrata alle quindicenni.

Il regista, che all'epoca sostiene di aver militato in un «nucleo di controspionaggio» incaricato di svolgere «azioni di pressione» nell'ambito di presunte lotte di potere all'interno del Vaticano, avrebbe attribuito l'omicidio della Skerl alla «fazione opposta» alla sua. Scenario inquietante, da Guerra fredda: ragazze a spasso per Roma pedinate, «agganciate» con l'inganno, usate per foto e filmati utili a ricattare, distruggere i «nemici». Quelli della Orlandi e della Gregori, secondo il telefonista, furono gli unici «sequestri simulati» attuati per «proteggere il dialogo tra Santa Sede e Paesi del Patto di Varsavia»: dovevano durare poco, ma le «trattative» fallirono. A Katy, invece, il destino ha riservato la morte tra filari di vite rinsecchiti dal gelo.

Domande, suggestioni, misteri. Come quello della morte di Josè Garramon, 12 anni, figlio di un funzionario uruguayano dell'Onu, che il 20 dicembre 1983 fu ucciso da un furgone nella pineta di Castel Porziano. Al volante c'era proprio Fassoni Accetti, che si allontanò e fu rintracciato dalla scorta di Severino Santiapichi, il magistrato che si occupava dell'attentato al Papa e aveva la villa poco distante. Il regista finì in carcere per un anno.

Nei giorni scorsi, al Corriere , ha dichiarato: «Era buio, c'erano delle ombre. Quel bambino mi fu gettato sotto la macchina, fu un incidente provocato. In seguito sono stato assolto. La prova è in un comunicato sul caso Orlandi in cui si parla di una pineta: era un messaggio in codice indirizzato a me, è lampante».

Il 27 settembre 1983, effettivamente, arrivò al giornalista Joe Marrazzo del Tg2 una lettera firmata «Phoenix», sigla usata allora dal Sisde per incastrare i sequestratori. «Vogliamo generosamente ricordare a "Mario" che nella pineta c'è tanto posto per aumentare la vegetazione...», diceva il testo. Allusioni, torve minacce: era davvero un avvertimento? Tre ragazze, il piccolo Josè. E un giallo intricatissimo, in queste ore a una svolta.

Vaticano, fazioni in lotta

«Tutto iniziò con le microspie nelle auto dei monsignori Poi arrivammo ai sequestri»

Peronaci - Corriere.it

Marco Accetti, collegiale al San Giuseppe De Merode, grazie al suo direttore spirituale Pierluigi Celata nei primi anni '70 conosce alcuni religiosi che gli mettono a disposizione abiti talari e locali per attività filmiche. È questa la sua prima «entratura». Poi - il ragazzo è sveglio - maturano altri contatti. «Sacerdoti un po' peccatori mi proposero: visto che sei così bravo con la cinepresa, vuoi renderti utile?» Siamo alla fine dei '70, tempo di guerra fredda. Di spie, cordate e camarille. Le azioni del «nucleo di controspionaggio», elenca Accetti, nascono per «tutelare il dialogo con i Paesi del Patto di Varsavia» (il che coincideva con la linea Casaroli) e contrastare la gestione di Ior e Apsa. Ma chi fu l'ispiratore? Risposta sfumata: «Volevamo condizionare in senso progressista le scelte del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa... Agivamo nell'area di monsignor Backis (cardinale lituano presente al recente conclave, ndr)». Accetti comunque un episodio lo cita: «Nella sua Fiat collocammo microspie per attenzionare persone che erano con lui». Altre figure vicine erano «monsignor Martin, della Prefettura pontificia, e Deskur, preposto alle Comunicazioni sociali», nonché «il cardinal Hume, alle prese con i debiti della sua diocesi». Quanto alla parte avversa, è con l'ascesa nel 1978 del pontefice polacco che il gruppo individua i bersagli: «Ci opponevamo ai finanziamenti a Solidarnosc e in generale alla spinta anticomunista di Wojtyla»

«Tutto iniziò con le microspie nelle auto dei monsignori Poi arrivammo ai sequestri»

Peronaci - Corriere.it

Marco Accetti, collegiale al San Giuseppe De Merode, grazie al suo direttore spirituale Pierluigi Celata nei primi anni '70 conosce alcuni religiosi che gli mettono a disposizione abiti talari e locali per attività filmiche. È questa la sua prima «entratura». Poi - il ragazzo è sveglio - maturano altri contatti. «Sacerdoti un po' peccatori mi proposero: visto che sei così bravo con la cinepresa, vuoi renderti utile?» Siamo alla fine dei '70, tempo di guerra fredda. Di spie, cordate e camarille. Le azioni del «nucleo di controspionaggio», elenca Accetti, nascono per «tutelare il dialogo con i Paesi del Patto di Varsavia» (il che coincideva con la linea Casaroli) e contrastare la gestione di Ior e Apsa. Ma chi fu l'ispiratore? Risposta sfumata: «Volevamo condizionare in senso progressista le scelte del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa... Agivamo nell'area di monsignor Backis (cardinale lituano presente al recente conclave, ndr)». Accetti comunque un episodio lo cita: «Nella sua Fiat collocammo microspie per attenzionare persone che erano con lui». Altre figure vicine erano «monsignor Martin, della Prefettura pontificia, e Deskur, preposto alle Comunicazioni sociali», nonché «il cardinal Hume, alle prese con i debiti della sua diocesi». Quanto alla parte avversa, è con l'ascesa nel 1978 del pontefice polacco che il gruppo individua i bersagli: «Ci opponevamo ai finanziamenti a Solidarnosc e in generale alla spinta anticomunista di Wojtyla»

Una donna nel sequestro di Emanuela

Fu lei a scrivere le lettere da Boston

La moglie del superteste Fassoni Accetti si trasferì negli Usa nell'agosto 1983, due mesi dopo il sequestro. Perizia grafica conferma: stessa mano dei primi messaggi

ROMA - Le quattro lettere da Boston, inviate alla Rai e al corrispondente romano della Cbs nell'autunno 1983 per confermare l'iniziale richiesta di scambio con Alì Agca, furono scritte dalla moglie di Marco Fassoni Accetti, di recente indagato per il sequestro di Emanuela Orlandi, figlia di un messo pontificio. La novità, nel giallo della quindicenne sparita il 22 giugno 1983, ha un duplice effetto: da un lato rafforza la credibilità del fotografo, che ha riferito di essere stato uno dei telefonisti che chiamarono la famiglia Orlandi e il Vaticano; e dall'altro, per la prima volta dopo otto interrogatori, tira in ballo una seconda persona nell'affaire. Una perizia grafica dell'epoca, infatti, accertò che le missive dagli States furono vergate dalla stessa mano che aveva spedito i primi messaggi da Roma, attribuibili con certezza ai sequestratori.

CONTROSPIONAGGIO - Il coinvolgimento dell'allora giovanissima moglie dell'indagato è emerso anche grazie alla trasmissione Chi l'ha visto?. In un interrogatorio successivo all'incidente che a fine '83 provocò la morte di un bambino nella pineta di Ostia, Accetti precisò che sua moglie era stata a Boston senza interruzioni dai primi di agosto a metà novembre. Una circostanza che oggi si incrocia con quanto dichiarato nella sua lunga autoaccusa in Procura, vale a dire che nell'estate di trent'anni fa una «ragazza», militante come lui nel «nucleo di controspionaggio» che avrebbe sequestrato la Orlandi, si trasferì a Boston «nell'ambito della stessa operazione». La «moglie» e la «ragazza» erano quindi la stessa persona? «Sì», risponde senza esitazioni al Corriere il supertestimone indagato.

MISSIONE SPECIALE - Un altro tassello della vicenda Orlandi sembra insomma posizionarsi. Nel «gruppo operativo» (formato da ex collegiali come Accetti, elementi dei servizi segreti, malavita romana, ecclesiastici infedeli) che dopo l'attentato a Wojtyla si sarebbe mosso per indurre Agca a ritrattare le accuse di complicità all'Est (in particolare i bulgari), ora appare anche una donna in missione speciale. Ma perché per rivendicare il rapimento fu scelta Boston, città salita nello stesso periodo alla ribalta per lo scandalo dei preti pedofili?

L'OMBRA DI MARCINKUS - Forse perché da quella postazione il «nucleo» di cui parla Accetti poteva giocare su più tavoli e innescare altri ricatti? O per mandare un segnale alla «fazione americana» insediata in Vaticano a meta' anni '80, all'ombra di monsignor Marcinkus capo dello Ior? Saranno le successive indagini, in questa fase cruciale, a chiarirlo, quando ormai mancano pochi giorni al trentennale della scomparsa della sventurata «ragazza con la fascetta».