« De Mauro ha detto la cosa giusta all'uomo sbagliato, e la cosa sbagliata all'uomo giusto. »

(Leonardo Sciascia)

Mauro De Mauro

nasce a Foggia nel1921, figlio di un chimico e di un'insegnante di matematica, fu sostenitore del fascismo ed allo scoppio della seconda guerra mondiale s'arruolò volontario. Militò nella Xª Flottiglia MAS di Junio Valerio Borghese; dopo l'8 settembre 1943, aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Restò legato al principe anche dopo la guerra ed in suo onore chiamò la seconda figlia Junia.

In seguito ad un incidente stradale mentre guidava una motocicletta riportò lesioni con esiti permanenti in termini di menomazioni fisiche (aveva il naso ricucito ed era claudicante). Sull'origine di queste menomazioni fisiche circolarono però anche altre versioni: secondo alcune sarebbero state causate da un violento pestaggio subito da un gruppo di partigiani, secondo altre a malmenarlo sarebbero stati addirittura alcuni commilitoni fascisti a causa di un presunto tradimento.

Nell'estate del 1945 fu arrestato a Milano dagli Alleati e rinchiuso prima a Ghedi poi nel Campo di concentramento di Coltano, dal quale riuscì a fuggire nel settembre successivo.

Il dopoguerra

Trasferitosi a Palermo con la famiglia (suo fratello minore Tullio De Mauro, linguista e in seguito Ministro della Pubblica Istruzione) dopo la seconda guerra mondiale, lavorò presso giornali come Il Tempo di Sicilia, Il Mattino di Sicilia e poi a L'Ora, rivelandosi un ottimo cronista. Nel 1962 aveva seguito la morte del presidente dell'Eni Enrico Mattei e nel settembre del 1970 si stava nuovamente occupando del caso, in seguito all'incarico ricevuto dal regista Francesco Rosi per il suo film Il caso Mattei, che sarebbe in seguito uscito nel 1972.

Trasferitosi a Palermo con la famiglia (suo fratello minore Tullio De Mauro, linguista e in seguito Ministro della Pubblica Istruzione) dopo la seconda guerra mondiale, lavorò presso giornali come Il Tempo di Sicilia, Il Mattino di Sicilia e poi a L'Ora, rivelandosi un ottimo cronista. Nel 1962 aveva seguito la morte del presidente dell'Eni Enrico Mattei e nel settembre del 1970 si stava nuovamente occupando del caso, in seguito all'incarico ricevuto dal regista Francesco Rosi per il suo film Il caso Mattei, che sarebbe in seguito uscito nel 1972.

De Mauro aveva pubblicato, sempre su L'Ora, il 23 ed il 24 gennaio 1962 il verbale di polizia, risalente al 1937 e caduto nel dimenticatoio, in cui il medico siciliano Melchiorre Allegra, tenente colonnello medico del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale, affiliato alla mafia nel 1916 e pentito mafioso dal 1933, elencava tutta la struttura del vertice mafioso, gli aderenti, le regole, l'affiliazione, l'organigramma della società malavitosa. Tommaso Buscetta, davanti ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindici anni dopo la morte del giornalista, ebbe ad affermare che: "... De Mauro era un cadavere che camminava. Cosa Nostra era stata costretta a 'perdonare' il giornalista perché la sua morte avrebbe destato troppi sospetti, ma alla prima occasione utile avrebbe pagato anche per quello scoop. La sentenza di morte era solo stata temporaneamente sospesa".

Il rapimento

Il giornalista da qualche mese era stato trasferito dalla redazione "Cronaca" a quella dello "Sport" de L'Ora, quando venne rapito la sera del 16 settembre del 1970, mentre rientrava nella sua abitazione di Palermo. Il rapimento avvenne un paio di giorni prima della celebrazione delle nozze della figlia Franca. De Mauro fu visto l'ultima volta dalla figlia Franca mentre posteggiava la macchina davanti la sua abitazione di via delle Magnolie.

La sera successiva l'auto venne ritrovata a qualche chilometro di distanza in via Pietro D'Asaro, con a bordo piccole vettovaglie che il giornalista aveva acquistato rincasando. L'auto fu ispezionata con cura, il cofano fu aperto dagli artificieri, ma non furono reperiti elementi utili al rintraccio. Furono allestiti posti di blocco e si disposero minuziose ricerche, ma dello scomparso non si seppe più nulla.

Le indagini e le piste

Dopo il sequestro, un commercialista di Palermo, Antonino Buttafuoco, entrò nella vicenda con un ruolo che non è mai stato pienamente chiarito, ma che comunque limpido non è mai parso, e per questa sua intromissione nel caso il professionista è stato al centro di indagini e procedimenti. Conosceva direttamente De Mauro e dopo la sua sparizione ne contattò la famiglia e per circa un paio di settimane chiese ai familiari ciò che sapevano in merito alla scomparsa del loro congiunto. Dopo circa una ventina di giorni fu destinatario di un ordine di cattura che fu commentato dal pubblico ministero che l'aveva emesso con le parole «in questa vicenda c'è dentro fino al collo»; dopo un paio di mesi però il commercialista sarebbe stato scarcerato per mancanza di indizi.

All'arresto si era giunti a causa di indizi che volevano il Buttafuoco legato da un rapporto d'amicizia all'avvocato Vito Guarrasi (già in rapporti con Enrico Mattei e non solo), di cui si è ipotizzato un ruolo di "gestione" del caso De Mauro malgrado, secondo il pentito Gaetano Grado fosse «amico di De Mauro e Mauro De Mauro si confidava con lui». Buttafuoco inoltre era strettamente legato al boss mafioso Luciano Leggio e gli fu anche attribuita la paternità di un nastro registrato che fu fatto pervenire al giornale L'Ora, nel quale si affermava che De Mauro era vivo.

Le indagini sulla sparizione del giornalista furono seguite sia dai carabinieri, secondo i quali sarebbe stato eliminato da Cosa Nostra in seguito ad indagini sul traffico di stupefacenti, sia dalla polizia, che ritenne piuttosto che la sua sparizione fosse collegata alle sue ricerche sul caso Mattei (l'aereo caduto era decollato da Catania il 27 ottobre 1962), anche in seguito, il giorno stesso del suo rapimento, alla sparizione dal cassetto del suo ufficio di alcune pagine di appunti e di un nastro registrato con l'ultimo discorso tenuto da Mattei a Gagliano Castelferrato. Principale investigatore per l'Arma fu Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la polizia Boris Giuliano; anni dopo entrambi caddero, in circostanze diverse, per mano della mafia.

Carlo Alberto Dalla Chiesa e Boris Giuliano furono i principali investigatori, rispettivamente per i Carabinieri e per la Polizia, che si occuparono del caso De Mauro; entrambi furono in seguito assassinati dalla mafia, Giuliano nel 1979 e Dalla Chiesa nel 1982.

Si trovarono invece, nel cassetto della sua scrivania al giornale, degli appunti di De Mauro nei quali il giornalista citava i nomi di Eugenio Cefis (successore di Mattei all'ENI), di Guarrasi, di altri dirigenti dell'ENI e di alcuni esponenti politici siciliani; secondo il De Sanctis, che ne scrisse nel 1972, questi appunti sarebbero rimasti in qualche modo nell'ombra per qualche tempo. Nel cassetto fu rinvenuto anche un taccuino in cui era scritto: "Colpo di Stato! Colpo di Stato continuato - uomini anche mediocri ma di rottura - La guerra è un anacronismo", in presumibile riferimento al golpe Borghese.

|

| Graziano Verzotto |

La figura di Guarrasi, che occhieggia qua e là nella vicenda e da più parti viene di tanto in tanto richiamata, è stata pesantemente accostata all'ipotetico personaggio detto "Signor X", il cui ruolo sarebbe piuttosto legato alla strategia per l'eliminazione di Mattei e forse anche di De Mauro. Un elemento che consentirebbe secondo Giorgio Galli di identificare il Signor X per Vito Guarrasi consisterebbe in un nastro magnetico sul quale era stato registrato un incontro fra l'avvocato e due investigatori della polizia, il dirigente della Squadra Mobile Nino Mendolia e Bruno Contrada (allora capo della sezione investigativa della stessa Mobile, poi arrestato il 24 dicembre 1992 e condannato in via definitiva a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa); l'incontro avrebbe avuto luogo il 12 ottobre 1970, una settimana prima dell'arresto di Buttafuoco, ed il nastro recava sul suo involucro la dicitura "conversazione tra Mendolia e X".

Un altro nastro magnetico assume rilievo nella vicenda: si tratta di un nastro che lo stesso giornalista si era procurato e che avrebbe contenuto registrazioni di alcune fasi della manifestazione cui Enrico Mattei aveva partecipato a Gagliano il giorno prima della sua morte. Secondo i familiari, il giornalista riascoltava quel nastro, datogli da un gaglianese, con metodicità quasi ossessiva, ripetutamente fermandolo per riascoltarne alcuni passaggi. Il nastro non è più stato ritrovato. Ma De Mauro ne aveva trascritto brani e preso appunti, ed uno degli appunti recitava «Primo tempo arrivo ore 15, poi ultimo momento anticipato ore 10 perché notizia Tremelloni»: il riferimento era ad un appuntamento imprevisto fra Mattei ed il ministro Roberto Tremelloni, e l'importanza del dato consiste nel fatto - di comune accezione presso gli inquirenti - che solo potendo conoscere in anticipo gli spostamenti del presidente dell'ENI (che non faceva mai sapere in anticipo cose del genere) si sarebbe potuto sabotargli l'aereo. Dunque a Gagliano si sapeva di Tremelloni, si sapeva che questo appuntamento aveva costretto Mattei a programmare il volo per il pomeriggio, e così a Gagliano si poteva già desumere che si sarebbe potuto "agire" sull'aereo. A queste conclusioni, secondo diversi analisti, poteva essere pervenuto De Mauro lavorando al film di Rosi, ricavando per deduzione quelle informazioni che, come ebbe a confidare a colleghi, avrebbero fatto "tremare l'Italia".

In relazione al fatto che il golpe Borghese già nel 1971 fosse stato reso di pubblica nozione dal ministro dell'interno Franco Restivo (amico di famiglia dei De Mauro), e che avessero preso subito a circolare voci di un collegamento fra il rapimento del giornalista e l'iniziativa del principe, Galli comunque sottolineò che la procura di Pavia, nelle indagini sull'incidente di Bascapè, mettesse in risalto come il caso De Mauro potesse risultare più opportunamente collegato al golpe Borghese che non al caso Mattei: nel contesto di manovre politiche di rilievo, con campagne politiche in corso per il Quirinale, il caso Mattei era innominabile, mentre il golpe Borghese non recava imbarazzo politico ad alcuno dei contendenti. E lo stesso autore, ricordando che De Mauro aveva investigato sulle ragioni della mancata partenza sull'aereo di Mattei, all'ultimo momento, del presidente della Regione siciliana, Giuseppe D'Angelo, "era un giornalista troppo professionale per accogliere notizie nelle bische della mafia".

Più volte si è tentato di trovare il luogo dove si presumeva fosse stato nascosto il corpo di De Mauro, ma nessuna di queste ricerche ha dato esito positivo.

Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, i boss mafiosi Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e Luciano Leggio furono coloro che organizzarono l'uccisione di De Mauro: «il rapimento di Mauro De Mauro […] è stato effettuato da Cosa Nostra. De Mauro stava indagando sulla morte di Mattei e aveva ottime fonti all'interno di Cosa Nostra. Stefano Bontate venne a sapere che De Mauro stava avvicinandosi troppo alla verità - e di conseguenza al ruolo che egli stesso aveva giocato nell'attentato - e organizzò il "prelevamento" del giornalista in via delle Magnolie. De Mauro fu rapito per ordine di Stefano Bontate che incaricò dell'operazione il suo vice Girolamo Teresi […]. Era stato "spento" un nostro nemico e si dette per scontato che Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio avessero autorizzato l'azione».

Un altro collaboratore, Antonino Calderone, dichiarò che la sparizione di De Mauro faceva parte di una serie di azioni eversive attuate da esponenti mafiosi in seguito al fallito Golpe Borghese, in cui si poteva inquadrare anche l'uccisione del procuratore Pietro Scaglione (avvenuta il 5 maggio 1971). Secondo le dichiarazioni del pentito Francesco Di Carlo, De Mauro stava facendo troppe domande sul Golpe Borghese e per questo venne "prelevato" dai mafiosi Emanuele D’Agostino, Stefano Giaconia e Bernardo Provenzano, che lo portarono nella tenuta agricola di Stefano Bontate dove lo strangolarono e seppellirono il cadavere nella vallata del fiume Oreto. Secondo le affermazioni del collaboratore Francesco Marino Mannoia, i resti di De Mauro rimasero per alcuni anni sepolti sotto il ponte del fiume Oreto ma in seguito Bontate li fece rimuovere e poi vennero sciolti nell'acido.

Nel 2011 il collaboratore Rosario Naimo dichiarò che gli fu raccontato che De Mauro venne portato con una scusa nel fondo agricolo del boss Francesco Madonia e lì strangolato e il suo cadavere buttato in un pozzo.

Nuove indagini

Nel 2001 la Procura di Palermo riaprì le indagini sulla sparizione di De Mauro in seguito alle dichiarazioni di Francesco Di Carlo.

Il 20 settembre 2007 a Conflenti, in Calabria, viene riesumata una salma – la cui sepoltura risale al 1971 – che si pensava potesse essere quella di De Mauro. Ma nel marzo 2008 l'esame del DNA ha smentito l'ipotesi.

Processo

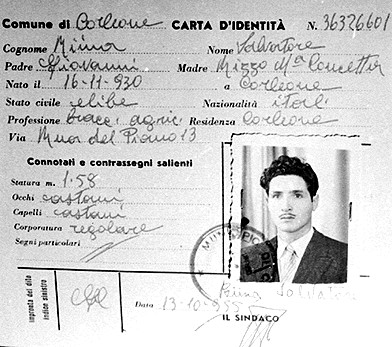

Nell'aprile del 2006 è iniziato il processo per l'omicidio di De Mauro, che vide come unico imputato il boss Salvatore Riina.

Il 22 aprile 2011, nella requisitoria, viene chiesto l'ergastolo per Riina, oltre all'isolamento diurno per tre anni. In data 10 giugno 2011 Totò Riina viene assolto, per "incompletezza della prova" (ex art. 530 c.p.p.), dalla Corte d'Assise di Palermo per l'omicidio De Mauro. Oltre un anno dopo, il 7 agosto 2012 viene deposita dalla Corte d'Assise la motivazione di quella sentenza di oltre 2.200 pagine, ove si ipotizza che il giornalista venne eliminato «perché si era spinto troppo oltre nella sua ricerca della verità sulle ultime ore di Enrico Mattei».

Il 23 aprile 2013 si è aperto davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo il processo d'appello per il quale è stata richiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e l'esame del pentito Francesco Di Carlo in merito alle sue dichiarazioni rese in un libro intervista scritto col giornalista Enrico Bellavia sulle confidenze fattegli dal boss Salvatore Riina durante un summit nel corso del quale si sarebbe deciso il sequestro e l'omicidio del giornalista Mauro De Mauro.

Riconoscimenti

Ha vinto la prima edizione del Premiolino nel 1960 per l'inchiesta sulla delinquenza siciliana

È uno dei 2.007 giornalisti di tutto il mondo, uccisi per il lavoro che facevano, ricordati nel Journalist Memorial del Newseum di Washington, negli Stati Uniti.

Il 14 maggio 2013, nel giardino della memoria di Ciaculli, parco dedicato a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, gli è stato dedicato un albero alla presenza del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, della figlia Franca De Mauro, del procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Messineo, del presidente della corte d’appello di Palermo, del presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti Riccardo Arena.

Il 16 settembre 2014 in viale delle Magnolie a Palermo, luogo del sequestro di Mauro De Mauro, è stata deposta una corona di fiori su iniziativa dell'Unci (Unione cronisti italiani) alla presenza dei familiani di De Mauro, della figlia Franca De Mauro, del nipote Alessandro, del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Prefetto di Palermo Dr.ssa Francesca Cannizzo, del Questore di Palermo Dr.ssa Maria Rosaria Maiorino, del Presidente dell'Odg Sicilia, Riccardo Arena. Il 20 dicembre 2014 L’ Unci e l’Amministrazione comunale hanno collocato in viale delle Magnolie una lapide per ricordare l’assassinio del giornalista.