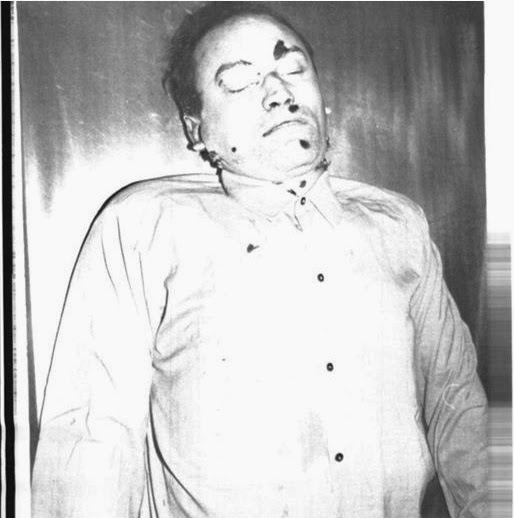

| Angelo Rizzoli Senior (1889-1970) |

Angelo Rizzoli nasce a Como il 12 novembre 1943 figlio di Andrea Rizzoli, presidente dell'omonima casa editrice, negli anni settanta il primo gruppo editoriale italiano. A 18 anni scopre di essere malato di sclerosi multipla. Con l'aiuto dei medici riesce ad evitare la disabilità totale, rimarrà però claudicante alla gamba destra. A 23 anni si laurea in Scienze politiche all'Università di Pavia; ottiene la specializzazione in Media and communications alla Columbia University di New York. Nel 1970 muore il nonno Angelo senior. L'anno seguente "Angelone", così chiamato per la sua stazza imponente e per distinguerlo dal celebre nonno, entra nel consiglio di amministrazione dell'azienda di famiglia, all'età di 28 anni.

Il 12 luglio 1974 il padre Andrea decide di rafforzare la casa editrice acquistando il primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera. Acquisendo il Corriere realizza il suo sogno di imprenditore, ma comincia a fare i conti anche con un enorme indebitamento. Il Corriere perde infatti circa 5 miliardi di lire l'anno, con un tasso di inflazione che in Italia è in costante crescita.

| Angelo rizzoli con il padre |

| La sede del Corriere della Sera oggi in vendita |

Nel 1978 eredita la presidenza del gruppo, subentrando al padre. Eredita però anche un cumulo di debiti e di aziende non più profittevoli. Pressato dal sistema bancario in pochi anni cede al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, Licio Gelli ed altri iscritti alla loggia P2 il controllo del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, il tutto all'insaputa dell'opinione pubblica. L'immagine della Rizzoli, primo gruppo editoriale italiano, è all'apice; Angelo junior è considerato un uomo di successo.

Nello stesso anno conosce ad una festa Eleonora Giorgi: meno di un anno dopo i due si sposano (il testimone di Angelo è il manager Bruno Tassan Din), durante una convention Rizzoli a Venezia, nella cripta della Basilica di San Marco, con Eleonora già incinta di cinque mesi. Nascerà un figlio maschio, cui viene dato il nome di Andrea. Il nuovo piano industriale della Rizzoli prevede il lancio di nuovi investimenti, tra cui la fondazione di un quotidiano di taglio popolare, L'Occhio. I conti della casa editrice sono sempre in rosso. La solidità della Rizzoli-Corriere della Sera dipende ora dalle buone relazioni con i partiti politici, commistioni che il padre di Angelone aveva sempre accuratamente evitato.

Nel 1981 il Corriere della Sera è travolto dallo scandalo della Loggia P2, tra i quali iscritti c'è anche Angelone Rizzoli (tessera n° 532), così come il direttore generale del gruppo Bruno Tassan Din. Con la formalizzazione da parte del Tribunale di Milano (4 febbraio 1983), dell'amministrazione controllata per il Corriere della Sera (l'assemblea dei creditori contava ben 2138 iscritti tra cui banche, collaboratori, rivenditori e società collegate, per un totale di 65 miliardi e 670 milioni di crediti) Angelo, il fratello Alberto e Tassan Din (direttore generale) sono arrestati per bancarotta patrimoniale societaria in amministrazione controllata. L'accusa è di aver «occultato, dissipato o distratto» oltre 85 miliardi di lire.

Il fratello Alberto subisce due mesi di carcere e il sequestro dei beni, per poi essere prosciolto in istruttoria. Angelone rimane in carcere 13 mesi. Durante la detenzione del figlio, il padre Andrea è colto da infarto e muore. La sorella minore Isabella, appena diciottenne, è indagata e privata del patrimonio. Minacciata più volte di arresto, cadrà in una forte depressione e si suiciderà nel 1987, a 22 anni. Tutti i beni di Angelo Rizzoli jr, incluso il 50,2% della casa editrice rimasto in suo possesso, gli sono sequestrati e affidati ai custodi giudiziari.

Rizzoli non ne può disporre neanche dopo il ritorno in libertà: i custodi giudiziari vendono i suoi beni a chi è stato loro indicato dai giudici del Tribunale di Milano (una cordata che comprende Gemina, Montedison, Mittel e Giovanni Arvedi). Secondo Rizzoli, i beni vengono ceduti a un prezzo molto inferiore al loro valore di mercato, causandogli un notevole danno economico. «Il restante 50,2% delle mie azioni [è stato svenduto] per circa 9 miliardi, a fronte di una perizia contabile eseguita per conto del tribunale di Milano dal professor Luigi Guatri, già rettore della Bocconi, che valutava il solo patrimonio attivo, senza valori di testata e di avviamento, almeno 270 miliardi di lire».

Angelone fa causa ai compratori della sua ex casa editrice, ma l'istanza viene rigettata: il tribunale accerta la congruità del prezzo e del dissesto della società. Nello stesso annus horribilis 1984, il 19 gennaio la Corte d'Appello civile di Roma condanna Rizzoli, mentre è ancora in carcere, per condotte distrattive a danno di Cineriz. Sei mesi dopo l'uscita dal carcere inizia anche la causa di separazione con la moglie, per "incompatibilità della vita in comune". Nei mesi successivi Eleonora Giorgi chiede la metà del patrimonio del marito, valutabile in 400 miliardi di lire. Ottiene 10 miliardi di lire.

Angelone Rizzoli si sposò con Melania De Nichilo (conosciuta nel 1989), medico e parlamentare del PDL, da cui ha avuto due figli, Arrigo e Alberto. Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Roma, nel quartiere Parioli. È scomparso proprio nella Capitale, presso il Policlinico Gemelli, nella serata dell'11 dicembre 2013 all'età di 70 anni.

Vicende giudiziarie

Angelone Rizzoli è stato chiamato in giudizio sei volte dalla magistratura italiana. Nel 1983 viene arrestato per bancarotta fraudolenta in amministrazione controllata. È accusato di aver fatto sparire i fondi destinati all’aumento di capitale del 1981. Per questa vicenda Rizzoli venne condannato, con pena condonata, a tre anni e quattro mesi di reclusione. In un processo successivo del 1992 la Cassazione sentenziò che l'imprenditore non aveva trattenuto una parte dei fondi pagati da "La Centrale" di Roberto Calvi”. Quei fondi erano scomparsi per opera di Tassan Din, Gelli e Ortolani.

| Rizzoli e Tassandin |

La Corte d'Appello Civile di Milano, nel gennaio 1996, condanna invece Rizzoli per diffamazione (fatto avvenuto nel 1984) nei confronti di Giovanni Bazoli, allora presidente del Nuovo Banco Ambrosiano. Tale giudizio si è concluso con la condanna dello stesso Angelo Rizzoli a risarcire il danno (come accertato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 28 ottobre 1998). Nel 2006 il reato per cui fu arrestato nel 1983 è stato depenalizzato; successivamente Rizzoli ha chiesto l'archiviazione del caso. Il 20 novembre 2007 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta, ma Rizzoli ha presentato ricorso avverso la sentenza. Il 26 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha revocato la sentenza di condanna per bancarotta. Tolta l'unica condanna (in sede civile) per diffamazione, Angelone Rizzoli è incensurato davanti alla giustizia italiana.

Al termine della lunga vicenda giudiziaria (durata sei processi per 26 anni complessivi) che riguarda la casa editrice, Rizzoli ha ottenuto sei assoluzioni definitive con formula piena. Successivamente l'imprenditore ha deciso di intraprendere ogni azione legale possibile per vedere ristabilito il suo diritto nei confronti della cordata che, a suo dire, rilevò l'azienda non a prezzi di mercato ma utilizzando il ricatto del carcere. Resta infatti la grande questione di come le procure abbiano potuto accusare i dirigenti della Rizzoli di bancarotta quando l'azienda rimaneva a tutti gli effetti sul mercato. E ancora, resta fortissima l'impressione generale di un'operazione poco trasparente, considerando anche come i presunti debiti Rizzoli non siano mai arrivati nemmeno ad 1/5 del valore dei beni posseduti dall'azienda.

Nel 2010 Angelone Rizzoli ha avanzato la richiesta di risarcimento danni: nel gennaio 2012 il Tribunale di Milano ha però respinto l'istanza ed ha inoltre condannato l'imprenditore a risarcire i convenuti per "lite temeraria". Il 14 febbraio 2013 venne arrestato a Roma con l'accusa di bancarotta fraudolenta.

In un’intervista a Claudio Sabelli Fioretti, Angelone Rizzoli ha detto:

« Sono passato una sola volta in via Angelo Rizzoli, a Milano. Fu un’emozione enorme. Mi trovavo davanti a qualcosa che si chiama Rizzoli, ha sede in via Angelo Rizzoli, è stata costruita da Angelo Rizzoli e io mi chiamo Angelo Rizzoli. Sogno sempre di tornarci da proprietario. Ma Hölderlin diceva: "L’uomo è un dio quando sogna e un pezzente quando riflette". Quando rifletto mi metto il cuore in pace. Non tornerò mai più a Milano. Mai più in via Rizzoli. »

Nel 1991 rilasciò un'intervista al settimanale L'Europeo in cui fece luce sui suoi rapporti con i partiti politici nel periodo in cui fu alla testa del gruppo editoriale. Ebbe a dire:

« In quella fine degli anni settanta la classe politica italiana, senza esclusione di nessun partito, diventa famelica, dà la caccia ai soldi delle imprese. I partiti sono immense macchine elettorali, costano [così] tanto che non c'è nessun partito in grado di far quadrare i conti. »

« La pressione pluripartitica [faceva leva] su due punti di forza per incidere nelle decisioni aziendali (…). Uno era l'assillo finanziario, come sapevano egregiamente il segretario della DC Amintore Fanfani, o il presidente dell'IMI, Giorgio Cappon (…). L'altro era il potere sindacale, cui erano aggrappati il principale partito d'opposizione, il PCI, i comitati di redazione, i poligrafici. »

Il 23 agosto 2009, in un dibattito tenuto a Cortina d'Ampezzo all'interno della rassegna Cortina Incontra per la presentazione del libro "Vaticano Spa" di Gianluigi Nuzzi, ha ribadito di essere tuttora incensurato ed ha ricostruito e raccontato la sua personale esperienza giudiziaria (che definisce "persecuzione"). In un'intervista successiva Rizzoli rievoca le circostanze che determinarono, nel 1983, l'inizio del suo calvario giudiziario:

« [L'insolvenza] aziendale si verificò nel momento in cui il Banco Ambrosiano disse di aver sottoscritto un aumento di capitale, che in realtà non venne mai versato: quei soldi finirono su conti esteri e io fui accusato di aver distratto i fondi. Una trappola studiata a tavolino. »

In una lettera aperta al Corriere della Sera, Rizzoli fornisce maggiori particolari: si trattò di un aumento di capitale di 150 miliardi di lire, sottoscritto da «La Centrale Finanziaria S.p.A.» (finanziaria presieduta da Roberto Calvi). Il denaro, invece di essere depositato nelle casse della Rizzoli, fu trasferito presso alcuni conti della Banca Rothschild di Zurigo denominati Zinca, Recioto, Telada, ad opera di funzionari di quella stessa Banca fiduciari di Bruno Tassan Din e Umberto Ortolani. Rizzoli aggiunge che i vertici della Banca svizzera furono condannati a vari anni di reclusione per avere distratto circa 180 milioni di dollari di fondi destinati alla Rizzoli verso conti del cosiddetto «gruppo dei BLU» (Bruno Tassan Din, Licio Gelli, Umberto Ortolani).

RIZZOLI ALLA P2: UNA SCELTA DEL REGIME LA SPARTIZIONE DELLE TESTATE DC PSI. L'ALLEANZA TASSAN DIN PCI, SIPRA E LEGGE PER L'EDITORIA

di Massimo Teodori

A partire dall'autunno 1981 le grandi manovre per l'acquisto del »Corriere sono in pieno svolgimento con i partiti che patrocinano o fanno fallire i diversi tentativi di soluzione. A loro volta Calvi e Tassan Din li favoriscono o li ostacolano nella misura in cui possono servire a rinsaldare i rapporti con i partiti . Dapprima il sen. Bruno Visentini, presidente del PRI oltre che della Olivetti, tenta la scalata al »Corriere in sostegno di un qualche progetto di governo dei buoni tecnici e, poi, ripete il tentativo il finanziere Giuseppe Cabassi con l'assenso del PSI e di una parte della DC. Ma i socialisti insorgono contro l'ipotesi Visentini sì da arrivare nel settembre 1981 quasi a mettere in crisi il governo Spadolini con un ultimatum di Claudio Martelli; e, specularmente, nel periodo successivo, Tassan Din ostacola il progetto Cabassi enunciando la legge partitocratica che doveva guidare qualsiasi operazione: »non mi sembrava giusto vendere ad un solo partito, il PSI, che stava dietro Cabassi . In un memoriale, lo stesso direttore generale della Rizzoli specifica la sua filosofia: »Mentre intrattenevo rapporti, stipulavo accordi con Gelli, Ortolani e Calvi, dall'altra parte contemporaneamente e per tutto il periodo considerato e cioè fino al 1982, avevo stretto legami e rapporti con la Banca Commerciale, con il prof. Visentini e, in campo politico, con alcuni esponenti del Partito comunista come, ad esempio, Adalberto Minucci e Gianni Cervetti .

Fallite le diverse operazioni di vendita variamente patrocinate, verso la fine del 1981, Calvi arriva a ventilare anche la possibile ipotesi di una formale spartizione del »Corriere fra i partiti se questa estrema offerta avesse potuto risolutamente giovare alla sua posizione di fronte alla giustizia. E quel metodo di scambio politica finanza editoria giustizia che per anni aveva rappresentato la filosofia operativa dei Gelli, Ortolani e Tassan Din, viene riproposto da Calvi e dai suoi consiglieri e suggeritori Pazienza, Carboni, Wilfredo Vitalone con una soluzione formale che avrebbe consentito al presidente dell'Ambrosiano in disgrazia di incassare quell'utile non finanziario messo in rilievo al momento dell'acquisizione alla Centrale del 40% della proprietà del gruppo.

Si susseguono durante l'inverno 1981 82 riunioni, proposte e trattative sulla base di progetti spartitori. Ad alcune di queste manovre partecipa direttamente l'on. Giuseppe Pisanu, sottosegretario al Tesoro, da alcune testimonianze indicato come delegato di Piccoli e della DC a seguire la vicenda del »Corriere . Mentre si sviluppa allo stesso scopo un rapporto stretto con il PSI di Craxi e si cerca un aggancio con il PCI, Calvi mette sul piatto della propria salvezza, insieme a molti miliardi per la corruzione, anche il »Corriere , individuando nel PSI, nella DC e nel PCI gli interlocutori di sempre che potevano contribuire a ribaltare la sua precaria situazione di fronte alla giustizia e alle autorità di controllo e vigilanza finanziaria.

Certo quella di Calvi e dei suoi consiglieri era una visione paradossale e semplificata della realtà, magari distorta dall'ottica di chi si sentiva assediato. Ma, al fondo, corrispondeva alla natura dei rapporti instaurati negli anni precedenti fra il complesso piduistico e i partiti. Da parte loro, i partiti e i loro rappresentanti non fanno che confermare naturalmente in forme diverse da quelle immaginate da Calvi il loro interesse per il »Corriere , per il mantenimento o l'alterazione di determinati equilibri.

Il presidente del Consiglio, Craxi, di fronte alla commissione dichiara: »Per quanto riguarda la questione del "Corriere", c'è un punto fermo nel ragionamento di Calvi: che ogni soluzione che si possa prospettare definitiva per la sistemazione del futuro assetto del gruppo deve ottenere un vasto consenso politico di democristiani, di socialisti e di comunisti. E' ho ragione di ritenere, e ho ragione ben fondata e ben informata di ritenere, che tenesse su questo tema poi si è visto anche su altri, cioè sui finanziamenti che il Banco Ambrosiano erogava rapporti diretti con persone responsabili ed autorevoli di questi tre partiti... . Tale ragionamento di Craxi converge con le valutazioni che, dall'altra sponda della questione, avanza Angelo Rizzoli: »La classe politica ci ha fatto molte promesse e non ne ha mantenuta nessuna, ma nel cuor suo aveva in mente una cosa, portarci via il "Corriere" e, questa, è l'unica promessa che ha mantenuto .

Altre opinioni convergenti sono avanzate da protagonisti come Piccoli: »Mi occupai del "Corriere" come segretario della DC così come se ne occuparono i segretari di tutti gli altri partiti, perché tutti intervennero... ; mentre le smentite di Spadolini (»Ignoravo qualunque contatto con la società finanziaria per il nuovo gruppo del "Corriere"... Non ho mai chiesto niente, non ho ricevuto niente dal ''Corriere'' ) sono frontalmente contraddette dalla testimonianza di Angelo: »Spadolini quando era a Milano veniva tutti i lunedì di pomeriggio a trovarmi in ufficio per chiedere, per fare... Dopo di che, appena io sono uscito dal "Corriere", non si è fatto più vedere. Del resto è naturale: il rapporto con i politici è direttamente proporzionale al potere che hai... . Dal canto suo, il PCI, attraverso suoi autorevoli esponenti, intrattiene rapporti privilegiati con Tassan Din e ciò in coerenza con il giudizio che nel luglio 1980 Adalberto Minucci, incaricato del settore stampa del PCI, dava sulla situazione: »Il gruppo Rizzoli rappresenta ancora una editoria relativamente aperta al pluralismo e la mia personale convinzione è che questa sia la ragione perché si stia facendo il possibile per liquidarlo o minarne definitivamente l'autonomia .

I progetti di vendita con patrocini e veti ed i rozzi tentativi di Calvi di spartizione del »Corriere fra i partiti non arrivano a termine perché interviene la morte di Calvi e la conseguente bancarotta dell'Ambrosiano. Anche dietro le lotte che segnano il passaggio dal vecchio al nuovo Ambrosiano si intravede il problema del controllo della Rizzoli, per il quale basta richiamare solo alcuni episodi. Il socialista Nerio Nesi della Banca Nazionale del Lavoro insorge contro il democristiano Piero Schlesinger della Banca Popolare di Milano perché propone un comitato di garanti non equilibrato, leggi non lottizzato adeguatamente dal punto di vista del PSI; a sua volta il sostegno portato dal PCI alle posizioni di Tassan Din, fino a quando la decenza lo ha consentito, segna l'attestarsi dei comunisti su una linea di difesa ad oltranza di un equilibrio facente perno sul direttore Alberto Cavallari (che sostituisce Di Bella nel giugno 1981), sostenuto in un primo tempo dal garante senatore Giuseppe Branca della Sinistra indipendente e sulla forza contrattuale degli organismi sindacali dei giornalisti e dei tipografi.

DOCUMENTI